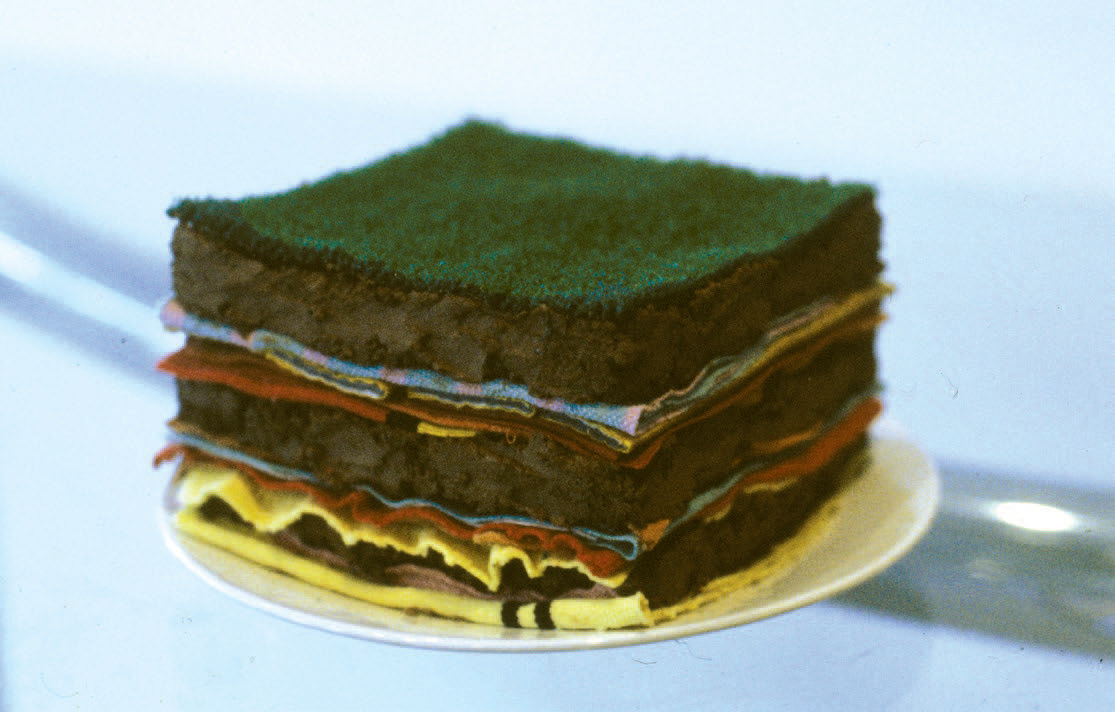

1997년에 농사를 짓기 시작했다. 그해 봄에 친구에게 작품을 하나 팔아서 일산 근교에 조그만 땅을 샀다. 하지만 그곳에 작업실을 지을 수 없었다. 오로지 농사만 지을 수 있는 땅이었다. 그래서 자의 반 타의 반 농사를 짓기로 했다. 그런데 웬걸, 생각보다 농사가 재미있다? 손에 느껴지는 붉은 흙의 감촉이 정말 좋았고 (학생 때 실기실에서 찰흙을 만지는 느낌과 똑같았다) , 한여름 뙤약볕도 좋았으며, 가끔 불어주는 살랑거리는 바람도 좋았다. 하지만 이보다 더 좋았던 것은 ‘정말 재미있는 것들은 아직 우리 앞에 남아 있다’ 는 이상한 안도감이 농사를 지으면서 들었다는 점이다……. 왜냐하면 당시 나는 ‘이제 더 이상 세상에는 그렇게 재미있는 게 남아 있지 않다’ 라는 생각에 빠져 있었기 때문이다. 농사와 예술의 공통점이 있다면 둘 다 ‘마술’ 이라는 것이다. 땅에 묻은 한 톨의 씨앗이 몇 개월 뒤에는 수백 개의 씨앗의 톨로 뻥튀기 되는 것! 그것이 마술이 아니고 무엇이랴? 그해 나는 한여름 내내 땅을 팠고 그 밭을 시루떡 자르듯이 잘라 전시장으로 가지고 갔다. 옷과 흙을 켜켜이 쌓고 그 위에 불린 보리 씨앗을 뿌렸다. 물에 불려 뿌린 보리 씨앗은 전시장 형광등 아래서도 잘 자랐다. 바람이 잘 통하도록 문을 늦게 닫고 일찍 열면서 갤러리 밭에서 정성들여 농사를 지었다. 갤러리에 밭 전시를 보러 온 관객들이 작품이 커다란 시루떡 같다고 하기에 아예 작품 한 부분을 시루떡 모양으로 잘랐다. 그리고 접시에 담아 전시장 입구 탁자 위에 올려놓았다.

홍이현숙은 모호성에 기대는 대신에 정직하게 자신의 이야기를 한다. 여기서 정직성이란 말 그대로 눈치 보지 않고 자신의 생각을 있는 그대로 전달한다는 의미이다. 이는 또 구조의 꼬임이나 모호한 분위기 없이 명쾌하게 어떤 사실을 직접 제시하는 미학적인 태도이기도 하다. 흔히 작업이 정직하다고 하면 깊이가 없거나 의미가 단순하다고 생각할 수 있으나, 이 작업처럼 다양한 의미가 겹치면서 울림이 강한 작업도 얼마든지 가능하다. 땅의 일부를 떼어놓은 것 같은 이 작업은 표면과 깊이, 공개와 은닉 사이의 복잡한 연상을 불러일으키면서도 문명 일반에 대한 간결하고 대담한 통찰로까지 나아간 역작이다. 이는 더 본질적으로는 사물이나 세계에 대해 알 수 없거나 알기 어려울 것이라는 회의(懷疑)보다 알 수 있고 느낀다는 긍정에서 출발하기 때문에 가능하다. 여기서 알 수 있고 느낄 수 있는 긍정의 대상은 마치 옷과 같이 우리 주변에 널려 있으나, 옷 자체의 이루 말할 수 없을 만큼 풍부한 의미처럼 풍부해서 모두 다 공개되지는 못한 것이다. 아니, 공개되어 있지만 원리상 전모가 드러날 수는 없으며, 직관할 수 있는 사실이지만 우주를 도서관으로 만드는 비효율을 감당하지 않고서는 그 모든 역사를 기술할 수 없는 대상들이다. 그러나 옷의 일정한 풍부함이 일상의 기능에서 떨어져 나와 일순간 드러날 수는 있다. 옷이 다중의 몸을 대신하여 도시 건조 환경에 침투할 때, 옷기둥이나 옷폭포가 되어 개인을 넘어선 민주주의 축제로 진화할 때 그러하다. 박찬경(작가), "풀과 털' 도록에서 발췌