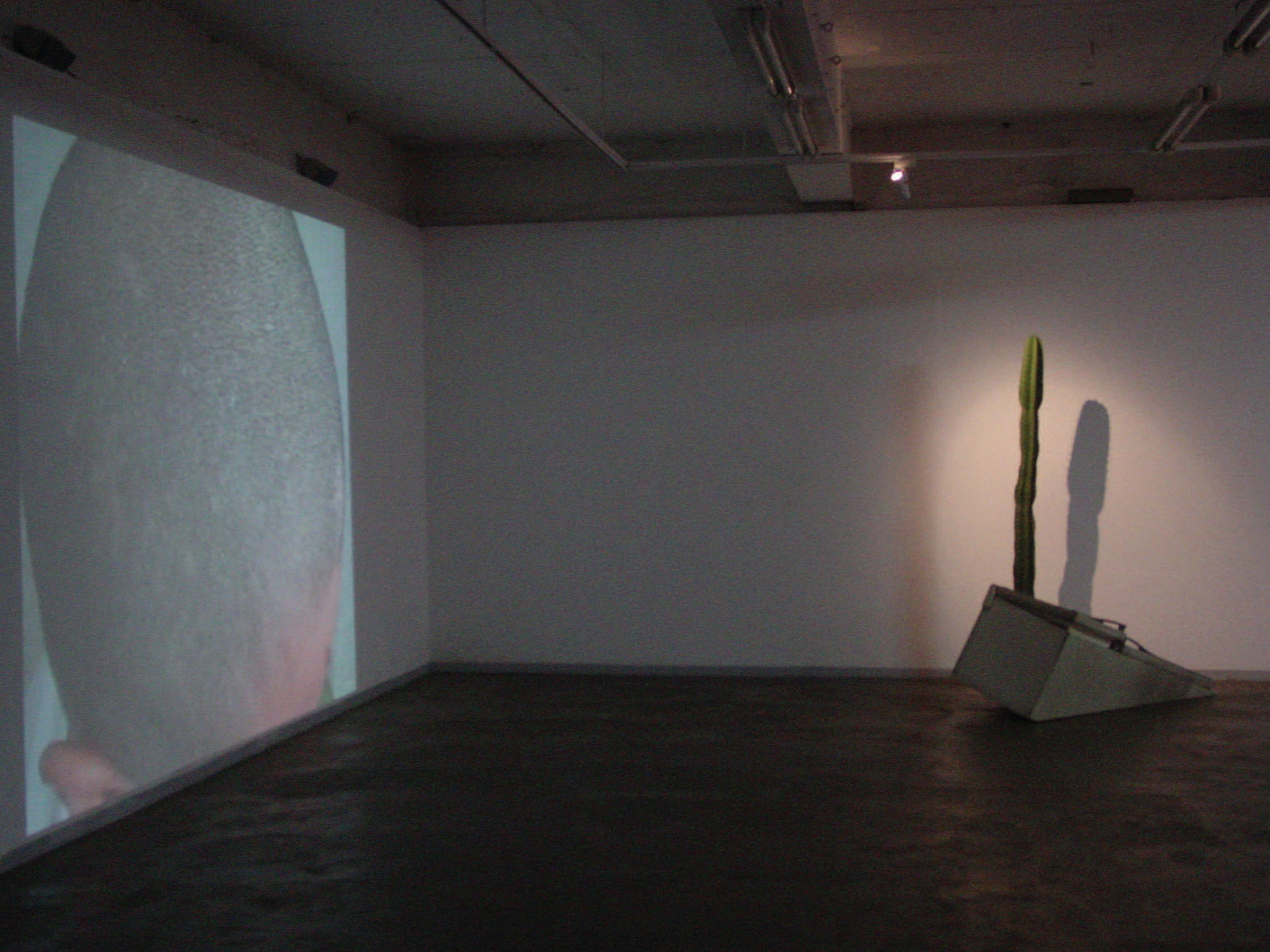

나의 여덟 번째 개인전은 인사동에 있던 ‘대안공간 풀’에서 했다. ‘화이트 큐브’ 안에서 전시를 하는 것은 거의 7년만이었다. 이 전시를 계기로 나는 영상 작업을 시작했다. 전시장 안에 내 방을 펼쳐 만들고 그 안에 네 개의 영상을 설치했다.

"며칠 전 새벽에 우리집 맞은편 아파트에서 사는 언니가 7층에서 뛰어내렸다. 새벽녘 땅에 부딪히는 소리는 못 들었는데, 정작 그녀의 엄마가 우는 소리가 어찌나 깊은 곳에서 올라왔던지 내가 자는 안방까지 또렷이 들려와 잠결에 온몸에 소름이 돋았다. 즉사했다고 한다. 친한 건 아니었지만 그 언니 애랑 우리 애가 같은 반 이었던 적 있어서 오가다 눈인사를 주고받는 정도였다… …. 같이 살던 친정엄마는 어쩌라고 몸을 던졌을까? 며칠 동안 그녀가 떨어진 자리가 눈에 밟혀 창문 열기가 두려웠다. 머리를 삭발했다. 무슨 짓이든 해야 했기 때문이다. 아프리카 어느 지역에서는 형제들이 죽으면 애도의 표시로 손가락을 자르기도 한다는데, 나에겐 까짓 머리카락이 있지 않은가? 그러니 삭발이라도 하는 수밖에. "

"우리 동네는 행신동에 있는 아파트 단지였는데, 행신동은 일산과 서울 딱 중간에 끼여 있는 곳이다. 둘째 아이가 초등학교에 입학하면서 같은 반 엄마들끼리 만나면서 알게 된 아파트 단지 아줌마들에게는 특이한 공통점이 있었다. 첫째, 거의 모두 성당에 다녔다. 아파트 바로 옆에 아주 좋아 보이는(불우이웃돕기 바자회를 자주 했다) 커다란 성당이 있어서 그랬던 것 같다. 구역 심방예배를 통해 서로 친해진 사이들이어서 내가 끼기엔 조금 서먹 했지만 아이를 사이에 두면 아줌마들은 금방 친해질 수 있으니까. 둘째, 낮에 아이들에게 짜장면을 시켜주고 한방에서 놀게 하면서 화투를 쳤다. 보통 시어른을 모시지 않고 평수가 넓은 엄마네 집에 돌아가면서 모였다. 그런데 그게 얼마나 자연스럽던지 마치 남자들이 골프 치러 가서 사업 이야기를 하는 것처럼 나름대로 어떤 땅을 사면 좋은지, 어떤 데 투자하면 좋은지, 집을 늘려서 다음은 일산으로 갈지, 아님 서울로 가야 할지 등 화투를 힘있게 내려치면서 진지하게 서로의 의견을 주고받았다. 다들 너무 구체적이고 전문가적이어서 나는 말도 꺼내보지 못했다. 공통점은 하나 더 있었다. 거기서 만난 아줌마들 반 이상이 우울증을 앓고 있었다. 정말 이상했던 것은 마음씨 좋아 보이고 항상 활달한 경진이 엄마가 우울증이라는 것이었다. 아파트 평수가 넓어 그녀의 집에서 자주 모였던 데다가 아이들끼리 곧잘 친하게 지내서 꽤 친해졌다고 생각했는데, 그녀가 우울증을 앓고 있다고는 상상도 하지 못했다."